Services 私たちは、

量子技術の力で

未来を切り拓きます

量子技術の産業への実装を進め、社会課題の解決に貢献するため、以下の取り組みを行っています。

01 Research 量子コンピュータによるビジネス変革を加速する

アカデミアの最先端知識と産業ニーズを結びつけ、量子計算による大規模ブレークスルーを狙っています。

今できることから始め、未来の量子コンピュータ活用に向けた準備をともに進めませんか。

Chemical Simulation

Condensed Matter Simulation

Computer-Aided Engineering

Battery Material Simulation

Faster Drug Discovery

Catalyst Design

02 Quantum Solution 量子コンピュータ活用の門戸を広げる

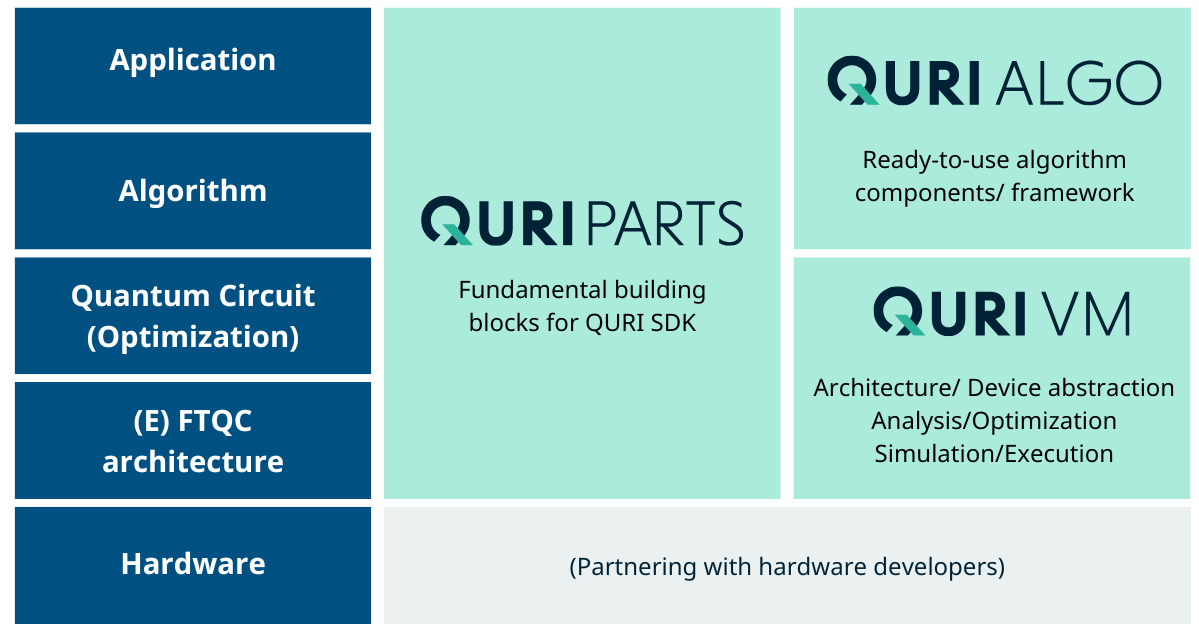

様々な量子ハードウェア・アーキテクチャの進化に対応できる研究開発向けSDK

(QURI SDK) を提供しています。

量子コンピュータの発展を見据えて開発資産を積み上げていきませんか。

QURI

SDKは、量子ハードウェア・アーキテクチャの変化に左右されない開発環境・各応用分野に対応するアルゴリズムライブラリを提供します。

将来のハードウェア・アーキテクチャを見据えた量子技術活用検討をサポートします。

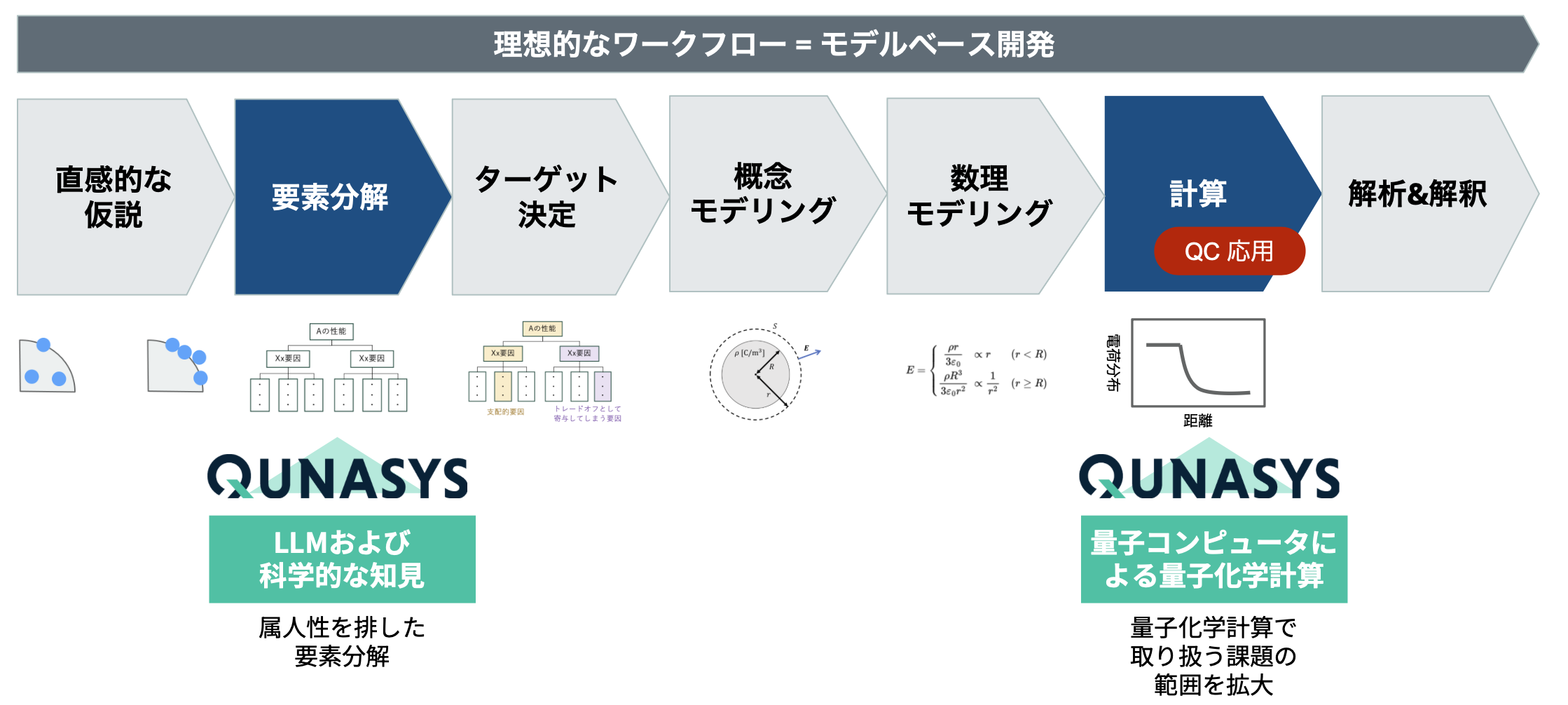

03 Chemical Research Solution 材料開発の常識を変える

量子コンピュータ時代を見据えた計算基盤を整え、計算化学のさらなる高度化と計算駆動型R&Dへの変革をトータルで支援します。

勘と経験に頼る職人技の化学実験から脱却し、データと計算が牽引するイノベーションへ踏み出してみませんか。

計算が本当に活きる領域を見極め、古典計算・機械学習・量子技術を組み合わせた最適なアプローチを提案。リサーチデザインや、化学に特化した大規模言語モデル(LLM)を活用し、実験と計算をシームレスにつなぐサポートを行います。

量子技術の普及とエコシステム作り

量子技術が社会に浸透し、実用化が加速するためには、知見を共有し、業界を横断した共創が不可欠です。

QunaSysは、企業・研究機関・政策立案者をつなぎ、量子技術の発展を支えるエコシステムを築きます。

産業界とアカデミアが連携し、量子コンピュータの可能性を議論しながら実装を推進する国内最大級の量子活用コミュニティを運営。 量子コンピュータのビジネス活用を模索し、産業全体の量子シフトを加速します。

MEMBERS

持続可能な社会の実現に向け、量子技術がどのように貢献できるかを企業とともに考える研究会を主催。カーボンニュートラル、持続可能なエネルギー、環境負荷の低減といったESG課題に量子技術で挑むための知見を創出します。 プレスリリース

MEMBERS

QunaSysが運営する教材・メディア

Quantum Native Dojo

初学者のための自習教材

量子力学を直感的に理解し、使いこなせる人材( Quantum Native )の育成により、 量子技術に関わる研究者やエンジニアを増やすことを目標とした自習教材です。量子コンピュータの基本的な動作原理から、基礎アルゴリズム、それらを応用してどのように化学計算や金融計算を行うかについてまで広くカバーしています。

Qmedia

量子技術に関するメディア

量子力学を直感的に理解し、使いこなせる人材( Quantum Native )の育成により、 量子技術に関わる研究者やエンジニアを増やすことを目標とした自習教材です。量子コンピュータの基本的な動作原理から、基礎アルゴリズム、それらを応用してどのように化学計算や金融計算を行うかについてまで広くカバーしています。

CRS Team Tech Blog

CRSチームの技術ブログ

CRS(Chemistry Resaerch Solution)チームのメンバーが、化学の研究活動に有用なツール等を技術検証した内容を紹介するブログです。

QunaSys Tech Blog

量子コンピューティングの技術ブログ

量子力学を直感的に理解し、使いこなせる人材( Quantum Native )の育成により、 QunaSysの研究開発メンバーが、最新の量子アルゴリズム開発について解説するブログです。

Qulacs

量子回路シミュレータ

Qulacsは量子計算研究のための量子回路の高速シミュレーターです。C++で書かれているライブラリをPythonインターフェイスを介して呼ぶことにより、高速性と利便性を両立しています。

量子コンピュータのアルゴリズム開発には、エラーのない古典計算機でのシミュレーションが必要不可欠です。

QunaSysではQulacsを用いた研究開発を行っています。

Qulacsは大阪大学 藤井研究室で開発され、QunaSysが保守・新規機能開発を行っています。

QulacsのSlackコミュニティへの参加、Qulacsを利用した研究開発、GitHubでの新機能提案・新規機能の開発を歓迎します。

QunaSys Note

QunaSysが運営する教材・メディア

量子コンピュータのソフトウェア開発ってどんな仕事?どんな人が関わってるの?

そんな疑問に答える、QunaSysメンバーのストーリーや技術記事をお届けしています。

開発の裏側や日常を、ちょっとのぞいてみませんか?