「量子コンピューターで切り開く未来の化学」イベントレポート

2025年2月22日、量子コンピュータに興味を持ってもらうための入り口として、高校生に向けたイベント「量子コンピュータで切り拓く未来の化学」が開催されました。本イベントでは、量子技術についての座学、実際に量子コンピュータに接続するハンズオンセミナー、量子コンピュータを巡る研究発表会や座談会を実施しました。

イベント概要

- 日時:2025年2月22日(土)13:30~17:00

- 開催地:千葉工業大学・津田沼キャンパス

- 協力:千葉県理数教育拠点校(事務局:千葉県立船橋高等学校)

- 支援:文部科学省受託事業 光・量子飛躍フラッグシッププログラム(Q-LEAP)

「量子コンピュータという名前は聞いたことがある、少し勉強したことはあるがまだよく分からない」これが、高校生の量子コンピュータに対する印象です。私どもQunaSysのような量子コンピュータの産業活用を目指す企業・研究機関において、次世代を担う人材育成は喫緊の課題といえます。

しかし、量子コンピュータ技術は日進月歩で進化しているため、学校だけでは学習が追いつかないのが現状です。そこで今回、量子コンピュータを身近に感じてもらうこと、そして未来の技術開発を担う人材を増やすことを目指して、「量子コンピュータで切り拓く未来の化学」が千葉工業大学にて開催されました。

QunaSysは、千葉工業大学 山本教授とともに「文部科学省受託事業 光・量子飛躍フラッグシッププログラム(Q-LEAP)」にて「人材エコシステム形成プログラム」を行っており、本イベントにも協力・登壇してまいりました。

登壇者(登壇順)

山本 典史 (やまもと のりふみ)

千葉工業大学 工学部 応用化学科 計算化学研究室 教授/イベント主催

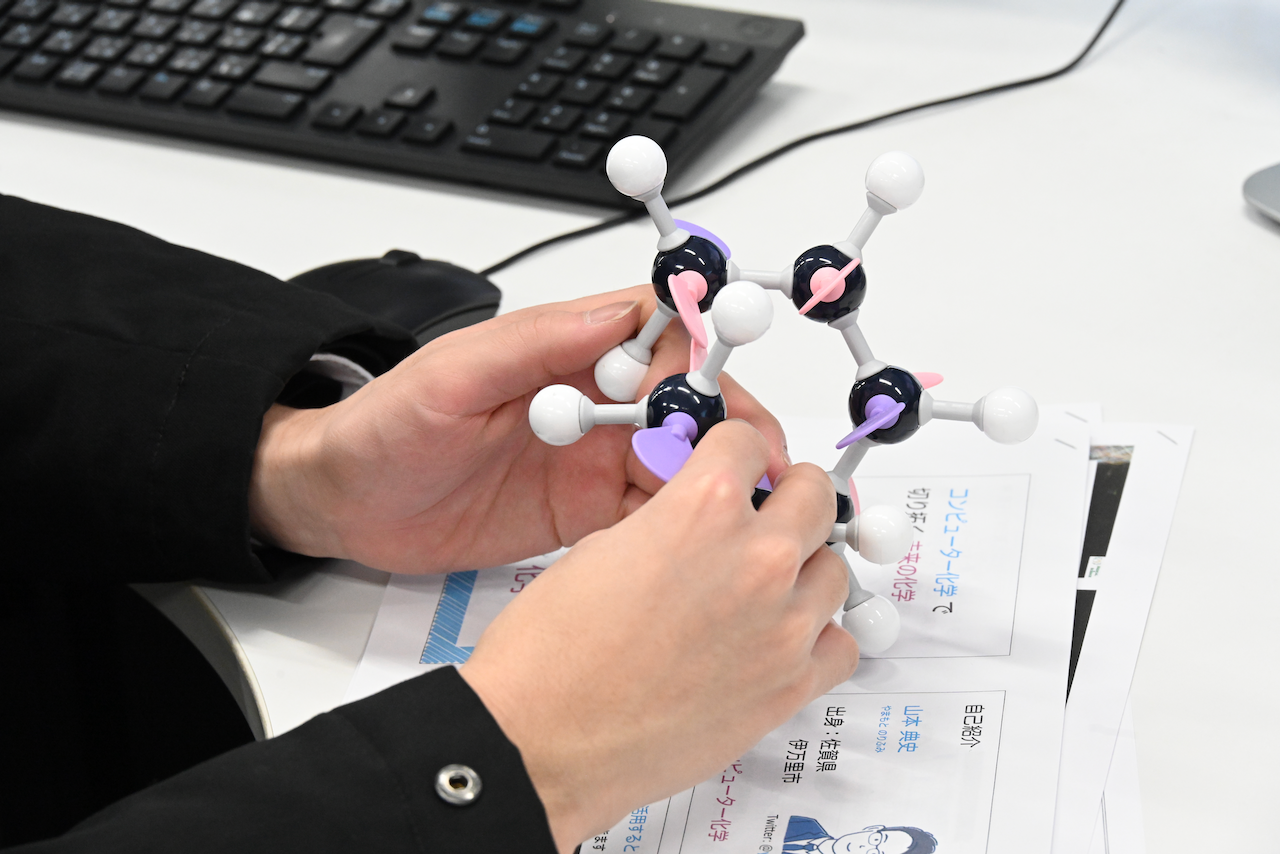

九州大学 総合理工学研究科 量子プロセス理工学専攻にて博士(理学)取得。専門はコンピュータを使って分子を解析する計算化学、理論化学。実験装置では調べることが難しい分子挙動をコンピュータシミュレーションによって制御や反応のしくみを明らかにする。組み立てながら楽しく学べる分子パズル「PuzMol」(第54回東レ理科教育賞・企画賞)の作者。

X(Twitter): https://x.com/yamnor

根来 誠(ねごろ まこと)

QunaSys アドバイザー/大阪大学量子情報・量子生命研究センター 副センター長

大阪大学大学院 基礎工学研究科 システム創成専攻にて博士(理学)取得。大阪大学量子情報・量子生命研究センターの副センター長・准教授、量子科学技術研究開発機構チームリーダーを兼任。量子コンピュータの制御装置・ミドルウェアを手がけるキュエル株式会社の取締役CSOも務める。

X(Twitter): https://x.com/makoto_ne56

束野 仁政(つかの さとゆき)

大阪大学量子情報・量子生命研究センター 特任研究員

大阪大学大学院 理学研究科 数学専攻にて修士(理学)取得。量子コンピュータ・プログラマ。実用的な量子コンピュータ実現のため、ソフトウェア開発を手がける。量子コンピュータの面白さを多くの人に広めたいという思いから、量子コンピュータの入門書、入門記事等も手がける。

X(Twitter):https://x.com/snuffkin

大月 優佳(おおつき ゆうか)

広尾学園高等学校 医進・サイエンスコース 2年生/Girls in Quantum日本代表

理論物理チームに所属し「量子フーリエ変換における量子状態準備の方法の検討と実装」というテーマで研究を行う。小学生のときに優勝したMinecraftカップでプログラミングの面白さに目覚める。カーネギーメロン大学主催のハッキングコンテストなどに参加し、暗号解読における量子コンピュータの可能性に魅了され現在の研究テーマへ。学校では合唱部に所属、趣味はピアノとバイオリン演奏。

大月さんにインタビュー取材した記事はこちらで公開

糸賀 翼(いとが つばさ)

千葉工業大学 工学部 応用化学科 計算化学研究室 3年生

茨城県立牛久高等学校卒業。高校生のときに相対性理論やブラックホールの生成過程などの本を読み、宇宙の法則を方程式で書けることに興味を持つ。将来は宇宙物理学✕量子コンピュータに携わりたいと検討中。量子ソフトウェアについて学びを深めるため、NEDO主催「量子コンピュータを用いた社会問題ソリューション開発」教育プログラムを受講中。オフの過ごし方はカフェ巡りとスノーボード。

井辺 洋平(いべ ようへい)

QunaSys 量子情報エンジニア

京都大学大学院理学研究科物理学・宇宙物理学専攻修士課程にて修士(物理)取得後、証券会社でデータ分析業務に従事。その傍ら量子コンピュータを独学、興味を抑えきれず退職し、QunaSysに入社したキャリアを持つ。プロダクト開発ならびに顧客企業との共同研究、教育事業、量子誤り訂正符号に関する研究開発を担当。

X(Twitter): https://x.com/quaeva

イベントレポート

第1部:分子シミュレーション入門

まずは本イベントをおとりまとめいただいた山本先生より、イベントと量子化学の概要説明からスタート。先生が開発されたツール「Moleculatio」を使用しながら、分子シミュレーションが持つ可能性について理解を深めました。これまでは巨額な費用と時間を使って創り出されていた新薬も、量子コンピュータが実用化されれば、より速く安価に候補物質を絞り込める未来がやってきます。その他、気候変動のシミュレーションなどでも量子コンピュータが活躍するでしょう。

第2部:量子コンピュータ入門

続いて、大阪大学 量子情報・量子生命研究センター(QIQB)の国産超伝導量子コンピュータを使用した演習を行いました。千葉工業大学 山本ゼミの先輩方にもフォローしていただき、クラウドを介してジョブを量子コンピュータへ送ります。ほとんどの高校生にとって、初めて量子コンピュータの実機に触れた記念すべき日です。開発を担当している根来先生と束野先生への質問タイムも設け、量子コンピュータ開発のリアルな現場を肌で感じられる時間となりました。

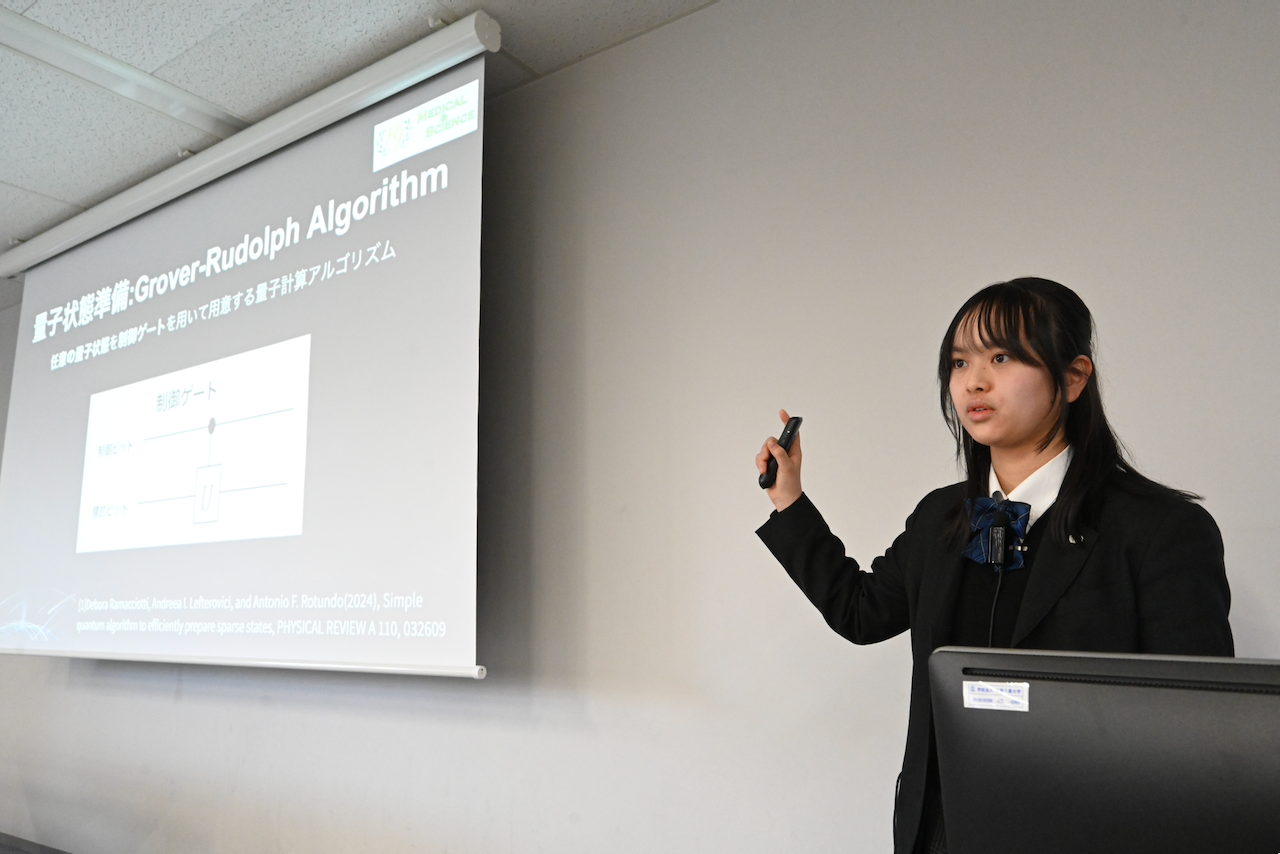

第3部:高校生による量子コンピュータ研究発表

量子コンピュータ技術に興味を持つ高校生はまだ少ないのが現状です。裾野を広げようと、最先端の研究に挑戦する同世代の取り組みを紹介しました。広尾学園高等学校2年生の大月さんは、ハッキングコンテストでRSA暗号技術に興味を持ち、より強力な暗号を作るために必要な素因数分解を高速で行うアルゴリズムに着目します。

発表テーマは「量子フーリエ変換における量子状態準備の方法の検討と実装」、量子コンピュータ上で量子フーリエ変換を実行し、結果を古典アルゴリズムの理論値と比較して、量子コンピュータの計算精度や古典的手法との整合性を評価しました。

実際の発表では手法がスモールステップで分かりやすく説明され、参加者からの質問も飛び交いました。「一つ一つ進めれば、自分にも量子コンピュータの研究ができるかもしれない」と感じてくれたらうれしく思います。

*大月さんの取り組みやこれからの展望についてインタビューした記事がこちらで公開中です。

第4部:座談会〜量子コンピュータが切り拓く未来〜

最後に、今回の登壇者全員による座談会が行われました。これから進路を決める高校生に向けて、研究者の皆さんがどのようにしていまの仕事に就いたのか、キャリアの変遷を紹介していただくと共に、会場からの質問にもお答えしました。

質疑応答の一部をご紹介します。

1. 未来の量子技術の可能性について教えてください

井辺さん

創薬分野ではシミュレーションにより候補薬を絞り込むことで、製品開発のサイクルが短縮され、より早く必要な患者さんに薬が届くでしょう。また、これまではコストが見合わなかった患者さんの数が少ない希少疾患向け治療薬(オーファンドラッグ)の開発が推進されると期待されています。

量子の観測すると壊れる性質を逆に利用して、盗聴されると壊れることで盗聴検出暗号に使うなど通信の安全性に寄与できるのではとも考えられています。

根来先生

現在がん領域で使われているPET(Positron Emission Tomography;陽電子放出断層撮影)検査は放射性物質(FDG;放射性フッ素を付加したブドウ糖)を利用しています。現在一般的に行われている検査の中では高精度といわれていますが、がん細胞の場所と広がり程度しか判断できません。

もし量子コンピュータ開発で培われた制御技術ががん検査に応用できたら、がん細胞の構造情報も得られるでしょう。がんの原因分子にピッタリはまる抗がん剤の選択や、抗がん剤の効果を超早期に判定できるなど、ひとりひとりにより適した治療が可能になると考えられます。

2. 現在のお仕事でワクワクする瞬間は?

根来先生

新しい理論を発見し、「早く論文を出して世の中に発表したい!」という瞬間が最高にワクワクします。博士課程のときに初めて体験したこのワクワクを忘れられなくて研究を続けています。

束野先生

量子コンピュータは一人では作れません。いろんな人が分担して、試行錯誤してつくられたシステムがつながり、きちんと動いた瞬間は本当にうれしいです。量子コンピュータの歴史は浅く、これからもブレイクスルーをたくさん乗り越えていくでしょう。前人未踏の世界に踏み込める楽しい仕事です。

3. 量子コンピュータにまつわる仕事の種類と携わり方について

根来先生

研究者になれば、大学院やその後の研究業績で評価されます。企業等のエンジニアは、採用時にGitHubなどで公開しているソフトウェアやこれまでの開発成果物の内容で評価されます。ご自身がアウトプットしたものをきちんとまとめて公表すること、そしてなにより、一緒に働きたいと思えるかが重要です。大阪大学では学生が量子コンピュータのソフトウェアを作っていますし、QunaSysでも学生インターンを募集しています。学生のうちから積極的に現場に参加することもおすすめです。

大学での研究は利益を求めなくて良いため、IBMとGoogleなど世界的企業が手を出せない分野でも大学なら研究可能で、人類に広く貢献するための研究ができます。反対に、企業で働く楽しさは、自分の仕事に価値を感じてお金を払ってくれる嬉しさ、つまりお金を払ってでも自分の仕事を欲しがってくれることにあります。

井辺さん

私は大学院修士課程を修了後、証券会社に就職しました。けれどもやっぱり物理をやりたいと考え、1年で退職しQunaSysに転職しました。一見遠回りのようですが基本的なプログラミングスキル等、前職での経験は無駄にはなっていません。QunaSysを見てみると、約半数が博士号取得者です。けれども量子コンピュータが専門だった人はおらず、それぞれ化学、物理、数学などを専攻していました。各分野でしっかりと基礎体力が身についているから、顧客の幅広い要求(課題)に応えることができると思います。

4. 高校生のうちにやっておいた方が良いことは?

大月さん

多くの探究心にあふれる先生との出会いに恵まれ、貴重なアドバイスを頂いてきました。人との出会いが最も大切だと実感しています。どんなにささいなことでも、興味を持ったことに対して少し「背伸び」をしながら挑戦し、全力で取り組むと今後の選択肢が広がると思います。量子コンピュータについては書籍などの他、QunaSysのQuantum Native Dojo!も活用して学びました。

糸賀さん

私は応用化学科なので、量子コンピュータを学ぶために必要な線形代数など数学の知識が足りていませんでした。私の場合は、何冊も専門書を読み、自分が想像しやすい表現やイメージをピックアップして理解するようにしました。どうしても分からない部分は専門の先生に聞きに行きます。時間が経つと、これまでに学んだことと量子コンピュータのつながりが見えてくるのが面白いです。

高校生だからできないと思わずに、興味があれば大学の先生に連絡して話を聞いてみると可能性が開けます。

山本先生

大月さんのおっしゃるように、自分の限界を少し超えようとする「背伸び」にチャレンジして、専門家に相談してみたり、研究発表会などで他の人からアドバイスをもらってみてはどうでしょう。多くの研究者は、高校生から「学びたい、知りたい」という相談メールやSNSのコメントをもらうとうれしいと思いますよ。周囲のサポートを得ながら自分の限界を少し超える目標に挑戦し、その過程を繰り返すことで、探求力や学ぶ力を高めることができるはずです。

総括

今回のイベントは、量子コンピュータの入門からハンズオンセミナー、同世代の研究発表にキャリアを考える座談会と非常に濃密な4時間となりました。参加いただいた高校生に感想を聞いてみると、「思ったより簡単に操作できると分かった」「こんな気軽に量子コンピュータにアクセスできるのかと驚いた」「量子コンピュータはなんとなくすごいマシン、と思っていたけれど、得意・不得意があると分かった」などの声が上がりました。イベント前後で量子コンピュータへの親しみがアップしたように感じられます。また、引率の先生方からも、「ぜひまた開催を」とうれしいお声もいただきました。

量子コンピュータはこれからの技術、発展を支えるのは今日参加された高校生のみなさまです。ぜひ興味をもって量子コンピュータの世界に飛び込んでほしいと思います。

※本研究は文部科学省委託事業「光・量子飛躍フラッグシッププログラム(Q-LEAP)」の助成を受けたものです。

(文・取材構成:安藤 鞠)