なぜ「データだけ」では足りないのか?日本ゼオンとQunaSysが語る、研究開発を革新する「数理モデリングの民主化」

導入

マテリアルズ・インフォマティクス(MI)が普及し、データドリブンなアプローチが当たり前になった今、なぜ多くの研究開発現場は「堂々巡り」から抜け出せないのか。膨大なデータを集めても、本質的な進歩に繋がらず、高コストな「手戻り」を繰り返してしまうのはなぜか。

この根深い課題に対し、従来のアプローチの限界を乗り越える新たなパラダイムを模索するのが、日本ゼオン株式会社の小野様です。QunaSysの高椋との共同プロジェクトを通じて見出した、「仮説」から始まる数理モデリングという変革の鍵について、その実践知を対話形式でお届けします。(本記事は2025/10/29にQunaSys主催のイベントXtangleで実施した対談内容をもとにして再編集したものです。)

1. 課題認識:「点」の解析から「面」の理解へ。従来手法の壁とは?

高椋: 本日はありがとうございます。MIや計算科学が一通り普及した現在でも、素材メーカーが直面している根本的な課題意識について、まずはお聞かせいただけますでしょうか。

小野: はい。これは弊社だけでなく、多くのものづくり企業に共通する状況だと思います。MIや計算科学は認知が広がり、一通り試した段階に来ています。計算科学を使えば、エネルギー状態など個別の数値を正確に出せるようになりました。しかし、そこで得られるのはあくまで「点として」の解析であり、「すごく局所的な理解にとどまって」しまう。個々の答えは出るけれど、現象全体を「面として分かる」という、本当に求められているレベルには至っていないのです。

高椋: 「点」の理解に留まっていると、現場では具体的にどのような停滞が起こるのでしょうか?

小野: 計算科学でも MI でも、実は“同じ構造の課題”が起きています。計算科学は非常に精度よくエネルギー状態などを計算できますが、あくまで「ある特定条件での一つの点」を返してくれるだけです。これを積み上げても、現象全体の姿──つまり「面」が見えてきません。

小野: そして、この「点の寄せ集めでは全体が見えない」という問題は、MIでも全く同じなんです。例えば弊社のゴム配合の例では、MI解析をすると重要因子は確かに出てきます。しかし、それは統計的に“点と点の関係”を拾っているだけで、現象の背後にあるメカニズムまでは説明しません。そのため議論は「もう少しデータ欲しいね」で止まってしまい、大きく前に進みません。

高椋: なるほど。計算科学と MI は手段としては異なるけれど、「点としての理解に留まってしまう」という構造は同じですね。

小野: まさにそこが本質です。データが足りないから止まるのではなく、“骨格となる理論モデルが先にないと点がつながらない”。だから私たちは、まず仮説を数理モデルとして置き、その骨格に沿って計算やデータを使うという順番へ転換しました。

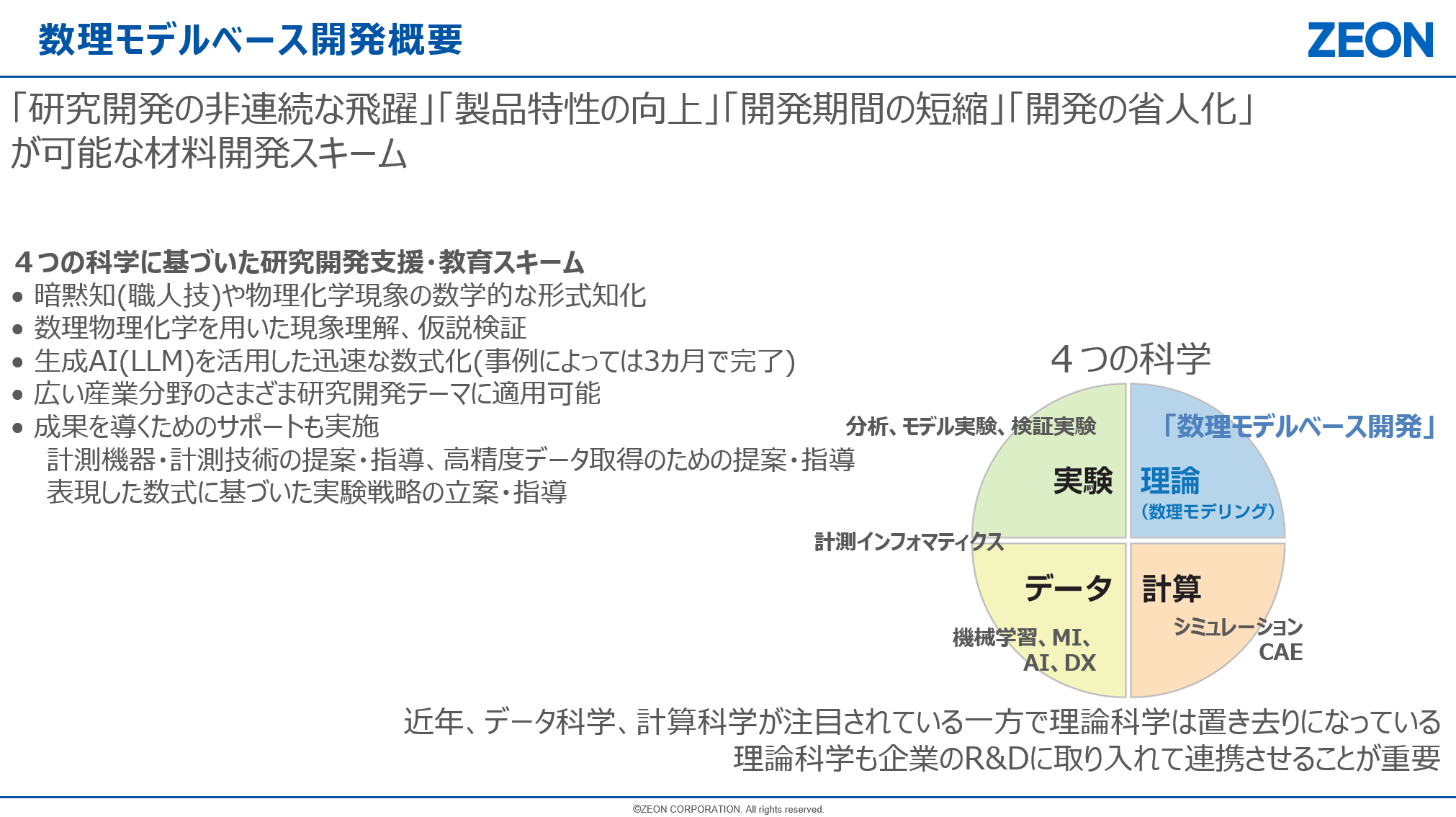

高椋: まさに「仮説 → 数理モデル → 計算モデル」という順番の重要性が見えてきますね。小野さんはスライド(図1)の中で、研究開発を支える「4つの科学」という枠組みを示されていましたが、あれはどのような意図で作られたのでしょうか?

図1研究開発を支える4つの科学と数理モデルベース開発の概要

小野: あの図は、我々の研究開発が本来「実験・理論・計算・データ」という4つの科学の連携で成り立つはずだ、という問題意識を整理したものなんです。データ科学、計算科学が一通り広がった今、さらにその先に進むためには、置き去りになっている”理論科学”が最後のピースとして必要なのではないかと考えています。

高椋: 理論が抜け落ちると、「点の理解」はできても「面の理解」にたどり着けない、というお話につながるわけですね。

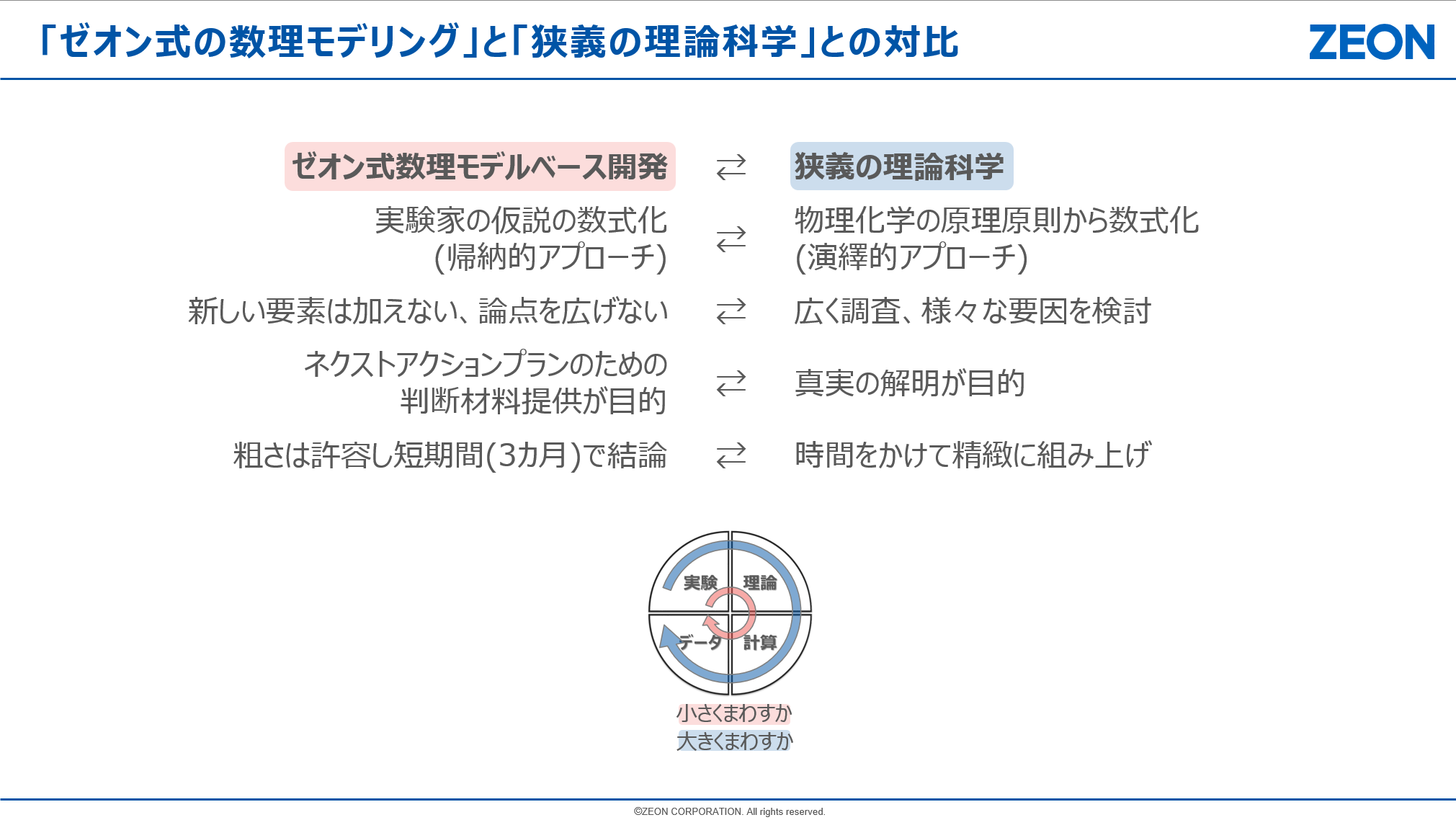

小野: その通りです。だから我々は、まず最初に“骨格となる理論モデル”を作ることを重視しています。スライド(図2)で示したように、我々が実践しているのは“ゼオン式数理モデリング”と呼んでいるアプローチで、これはいわば「実験家の仮説を数式化する、帰納的なモデル化」です。

図2 ゼオン式数理モデリングと狭義(従来)の理論科学の比較

高椋: なるほど。一方で、一般的にアカデミアの理論科学は「物理化学の原理原則から演繹的にモデルを構築する」というイメージですよね。

小野: そうなんです。どちらが良い悪いではなく、目的が違う。アカデミアの理論科学は真実を深く解明することが目的なので、時間をかけて精密に作り込む。一方、企業の研究開発は時間軸が短く、3ヶ月で“次のアクション”を決めなければいけない。この前提が全く違います。

高椋: だからこそ、小野さんたちは「新しい要素は加えずに論点を広げない」「粗さは許容しつつ短期間で結論を出す」という判断をしている、と。

小野: ええ。ゼオン式のポイントは、“大きく回しすぎないこと”なんですね。スライドの右下の図に「小さくまわすか、大きくまわすか」と記載しましたが、まずは小さく回して、現場の暗黙知を形式知として可視化することが重要なんです。大きな理論体系を作るのはその後でいい。

高椋: 実際、我々もプロジェクトをご一緒して、小野さんたちが「まずは3ヶ月で粗いモデルでもいいから“話が前へ進む形”をつくる」というのを徹底されていると感じました。

小野: まさにそこが肝でした。完璧な理論を目指すのではなく、現場の経験や仮説を数式化し、次の一手につながる論点を引き出す。それが、我々が数理モデリングに求めていた本当の価値でした。

2. 3ヶ月で「次の一手」を創る:理論を「戦術的」に活用した共同実践

高椋: そのような課題意識の中で、なぜパートナーとして我々QunaSysを選んでいただいたのでしょうか?

小野: いろいろな専門家集団の方とお話ししましたが、QunaSysさんが最も柔軟でした。アカデミアの先生方は、どうしても完璧な理論の構築、つまり「右側」を目指しがちです。そうなると、企業のタイムスパンとは合わない壮大なプロジェクトになってしまう。QunaSysさんは、実務的な理論活用、つまり”ゼオン式数理モデリング”(図2)への理解を一番に示してくれた。これが決定的でした。

高椋: 実はQunaSysとしても、計算を“点”で返すだけでは企業の意思決定に十分寄与できない、という課題意識を以前から持っていました。現場では完璧な理論より、限られた時間で次の一手に結びつく“実務的な理論活用”が求められる。だからこそ、小野さんが目指すゼオン式の方向性は最初から共感できましたし、一緒に進められるイメージがすぐに持てました。

高椋: そのうえで、実際にプロジェクトを開始する際にいただいた「3ヶ月で結果を出してほしい」というご要望が印象的でした。

小野: はい、あれは戦略的な意図があって、「僕らから...あえて3ヶ月と無茶を申し上げました」。完璧なモデルを作ることが目的ではありませんでした。3ヶ月という限られた時間と解像度の中で、次に何をすべきかという「ネクストアクション」を明確にすること。それこそが、この新しいやり方の価値を証明する概念検証におけるゴールでした。

高椋: 共同で仮説を数式に落とし込む過程では、私たちのチームからもいくつか新しい試みを行いました。具体的には、LLM(大規模言語モデル)を活用して数式の候補を多数生成し、その中から課題に即した形へとアジャイル的にカスタマイズしていく手法を取りました。

小野:そのプロセスの中で、非常に大きな発見がありました。最後まで残る「定義しにくい未知の因子」を、あえて一つの「未知の変数X」としてまとめて扱うという考え方です。これによって、「自分たちがどこまで理解できていて、どこがまだ分かっていないのか」という論点が非常に明確になりました。モデリングの労力を本当に価値のある部分に集中することができ、難解な部分の定義に必要以上に時間を費やすことを避けられた。この割り切りがあったからこそ、短期間でも“次の一手”を導き出すことができました。

3. 実践から得られた本質的な学び:数式は最も平和的な「共通言語」である

高椋: この3ヶ月のプロジェクトから得られた、最も本質的な学びは何だったでしょうか?

小野: 大きく3つの学びがありました。

1. 明確になった「次の一手」

完璧な結果が出なくても、3ヶ月で「次に何をすべきか」「どの実験を設計すべきか」という方針が明確になりました。特に開発の目線では、「これ以上はやらなくていい」「これ以上の改善は望めない」という区切りを論理的に判断できるようになった価値は非常に大きいです。

2. 現場の納得性を高める「ホワイトボックス」

構築したモデルが理論に基づいているため、ブラックボックスなAIとは異なり、実験家からの信頼が非常に高まりました。「こういう理屈で、こういう結果が出ているんですね」と、現場と専門家の間で「議論が噛み合う」ようになったのです。結果がデータとずれても、「おそらくこの理論が入っていないからだろう」と建設的な議論に進めます。

3. 最も客観的な「共通言語」としての数理モデル

ベテラン研究者の方々が持つ仮説を、これまでは言葉だけでやり取りしてきました。しかし、言葉だけではどうしても認識のズレが生じやすく、議論が噛み合わないこともあります。そこで、その仮説を数理モデルという客観的な形で表現し、実験データと照らし合わせることで、より建設的で前向きな議論ができるようになりました。

高椋:実際、モデルの予測と実験結果に明確なズレが見つかったときも、「では別の可能性を考えてみよう」と自然に次のアクションへ進めたのが印象的でした。数理モデルという共通言語を使うことで、立場に関わらず誰もが納得できる議論ができたと思います。

高椋:また、 LLMの活用が、その「平和的な議論」を加速させたと感じています。LLMを使えば数式候補を低労力で生成できるため、プロセス全体の「回転が回しやすい」。研究者が多大な労力をかけて作ったモデルと違い、過度な「モデルへの愛着が生まれにくく」なるという感覚があります。これにより、仮説の提案と棄却を客観的かつ迅速に行うサイクルが生まれ、数学という共通言語の価値が最大化されたのだと思います。

4. 未来へのロードマップ:「数理モデリングの民主化」が拓く研究開発の未来

高椋: この取り組みは、社内でどのようなインパクトを与え、今後どのような未来を描いていますか?

小野: この活動によって、社内の研究員のみんなが感じてる、既存手法の限界に対するフラストレーションを、うまく言語化できたかなと感じています。

我々が目指す最終的なゴールは「数理モデリングの民主化」です。

とはいえ、それは“誰もが自分でモデルを作れるようになる”という意味ではありません。

むしろ、「モデル思考の重要性を理解し、適切な専門家と連携して成果を活かせる」状態を指しています。つまり、「重要性が理解できており、どこにその専門家がいて、そしてその成果をどう活用すればいいか」という3点を”誰もが理解できている理解している状態”を指します。

高椋: 「民主化」を実現するための最大のボトルネックと、それを乗り越えるための戦略についてお聞かせください。

小野: 目下最大の課題は、「数学やモデリングに強い人材の増強」です。この課題を克服するために、QunaSysさんのような外部パートナーのサポートを得ながら、成功事例を一つひとつ積み増していく戦略を取っています。このアプローチの恩恵を「肌感覚で体験した数」が一定の割合を超えた時、会社全体の「変革」が起こると信じています。事例を積み上げ、体験者を増やすことが、変革のエンジンになるのです。

高椋: 将来、量子コンピュータのような高精度な計算が実用化されれば、このアプローチはさらに強力になります。現在、実験に依存している仮説の検証そのものを計算で代替できるようになる可能性がある。そうなれば、モデルを先に置くという思想は、研究開発のあり方を根底から変える力を持つはずです。

まとめ

日本ゼオンとQunaSysの対話から見えてきたのは、単なるツール導入ではなく、研究開発プロセスそのものを変えるパラダイムシフトでした。データだけで闇雲に探索する「堂々巡り」から脱却するためには、まず理論に基づいた“骨格”としての数理モデルを構築し、その検証と洗練にデータを活用することが重要であるという点が改めて明確になりました。

このアプローチは、ベテランの暗黙知を形式知へと変換し、数理モデルという客観的な共通言語を通じて、研究者間に建設的な対話を生み出しています。こうした取り組みは、「数理モデリングの民主化」を後押しし、組織全体がより速く、より論理的で、創造的に課題解決へ向かう文化へとつながっていくでしょう。

QunaSysでは、このような数理モデルベースの研究開発プロセスの構築を支援しています。ご関心のある方は、ぜひお気軽にお声がけください。

対談者プロフィール

話し手:小野裕己様 日本ゼオン株式会社 総合開発センター 基盤技術研究所 所長 博士(理学)

材料開発における実験・理論・データ・計算を統合した研究推進を推進し、日本ゼオン株式会社にて数理モデリングの導入を主導。

聞き手:高椋章太 株式会社QunaSys Reseach Solution部 部長 博士(工学)

企業の研究開発における理論活用・モデリング支援を推進。本プロジェクトにおいてモデル構築・理論支援をリード。